国際保健学会「結核対策の新時代:日本の経験からグローバルな挑戦へ」に参加して

2025年11月1日〜2日に帝京大学板橋キャンパスで開催された第40回国際保健医療学会にて、ロシナンテスの理事長・川原と理事・高山医師がシンポジウムに登壇しました。

テーマは「結核対策の新時代:日本の経験からグローバルな挑戦へ」で、結核対策を中心に、日本がこれまで積み上げてきた知見をいかに国際的に活かしていくかという視点から議論が行われました。

※本シンポジウムは高山医師が企画し、笹川保健財団理事長の喜多悦子先生(ロシナンテスの事業地も訪問いただきました)と高山医師が座長を務めました。登壇者には川原のほか、結核予防会理事長の尾身茂先生、元厚生労働大臣でアジア人口・開発協会(APDA)理事長の武見敬三先生が参加されました。

ポータブルX線装置を活用した地方部での巡回診療

川原からは、ロシナンテスがアフリカ・ザンビアの現地で富士フイルム社製のポータブルX線装置を活用し、地方部で実施している巡回検診体制について紹介しました。

2024年7月〜2025年5月(約11か月)の事業成果として、結核疑い患者への早期診断の取り組みや、停電時でも稼働可能な装置の利点、移動費の削減効果などを発表しました。また、今後の拡大を見据えて、ザンビア保健省と協働しポータブルX線装置の国家運用ガイドラインを策定したことや、同じくザンビアで活動されている結核予防会との連携を通じてより効果的な事業展開を目指していく方針についても述べました。

感染症対策を安全保障の一環ととらえて

尾身先生からは、日本の感染症対策および結核対策の歴史的な歩みについて発表がありました。

さらに、アメリカのUSAID(米国国際開発庁)の支援縮小やWHO(世界保健機関)をはじめとした国際機関の変化を踏まえ、日本が今後どのように国際社会において役割を果たしていくべきかについて話されました。特に、感染症対策を一時的な課題としてではなく、安全保障の一環として捉える重要性が強調されました。

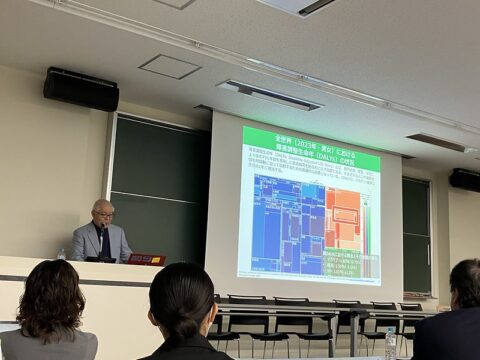

基礎、臨床、疫学、公衆衛生などを統合的に推進

武見先生からは、川原や尾身先生の発表を踏まえ、日本政府が感染症対策だけでなくユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)を広めるために取り組んできたことについて説明がありました。

日本は戦後、国民皆保険制度を整備し、長寿と健康寿命の延伸、そして結核制圧に成功してきました。さらに、日本が提唱してきた「人間の安全保障」という理念のもとで、個人が脅威や欠乏から自由に生きられる社会の実現を目指してきたことも紹介されました。特に、国立健康危機管理研究機構(JIHS)の設立経緯や、今後「感染症総合サイエンスセンター」として、基礎、臨床、疫学、公衆衛生などを統合的に推進していく方向性について説明がありました。

本シンポジウムを通して、国際的な感染症対策や多国間連携の重要性について、多くの学びを得ることができました。ロシナンテスとしても、現地の課題に寄り添いながら、今後も実践的な国際協力を続けていきたいと考えています。

肥満管理やAIによる予防的介入などの発表も

ポスター発表では、ザンビアで活動されている他団体の研究も見学しました。

京都大学と帝京大学による「ザンビア都市部における肥満管理のためのモバイルヘルス介入」では、ルサカ市内の大学生を対象に、スマートフォンを用いた体重管理プログラムの有効性を検証していました。健康教育に加え、体重測定や歩数計測を組み合わせた結果、統計的な有意差は得られなかったものの、体重減少傾向が見られ、都市部でのNCD対策への応用が期待される内容でした。

また、当団体と共にザンビアでデジタル母子保健事業を実施している株式会社SOIKさんも発表されていました。SOIKさんの研究は、アフリカ農村部で母体死亡の主要原因となる疾患への早期介入を目指し、非医療従事者によるAI支援型妊婦健診と「Impact Attribution Model(IAM)」を組み合わせたものです。コンゴ民主共和国でトライアルを進めており、AIによる胎盤位置や胎児数の自動検出など、予防的介入の科学的基盤構築に向けた興味深い取り組みでした。

より良い国際協力の実践を目指して

今回の学会参加を通して、他団体との情報共有や、同じ国際協力の現場で活動する方々とのつながりを持つことができました。また、最新の取り組みや研究事例に触れることで、多くの学びと刺激を得る機会にもなりました。

ロシナンテスとしても、今後もこうした学会への参加を続け、私たちの活動を発信するとともに、他団体の取り組みからも学びを得ながら、より良い国際協力の実践につなげていきたいと考えています。