完成を目指さない!“最後”ではなく“今”のためのエンディングノート活用法

2025年5月15日(木)、福岡県北九州市の映画館”小倉昭和館”で、「最初の一歩を踏み出す『エンディングノートの書き方・活かし方』~自分らしい相続・遺贈講座~」を開催しました。

本講座は、相続や遺言作成に悩みのある方、遺贈について関心を持ち始めた方を対象に、エンディングノートの作成を通して、今後のよりよい人生について考えることを目的に企画したものです。

平日の夕方開催にもかかわらず30名の方が会場に足を運んでくださり「エンディングノートを用意したものの書けずにいたが、完成させなくてよいと聞いてやり始めようと思えた」「先延ばしにしていたが、1つずつ進めます」「場違いかなと思っていたが、終活が身近に感じられるようになった」といった感想もいただきました。内容を簡単にレポートしたいと思います。

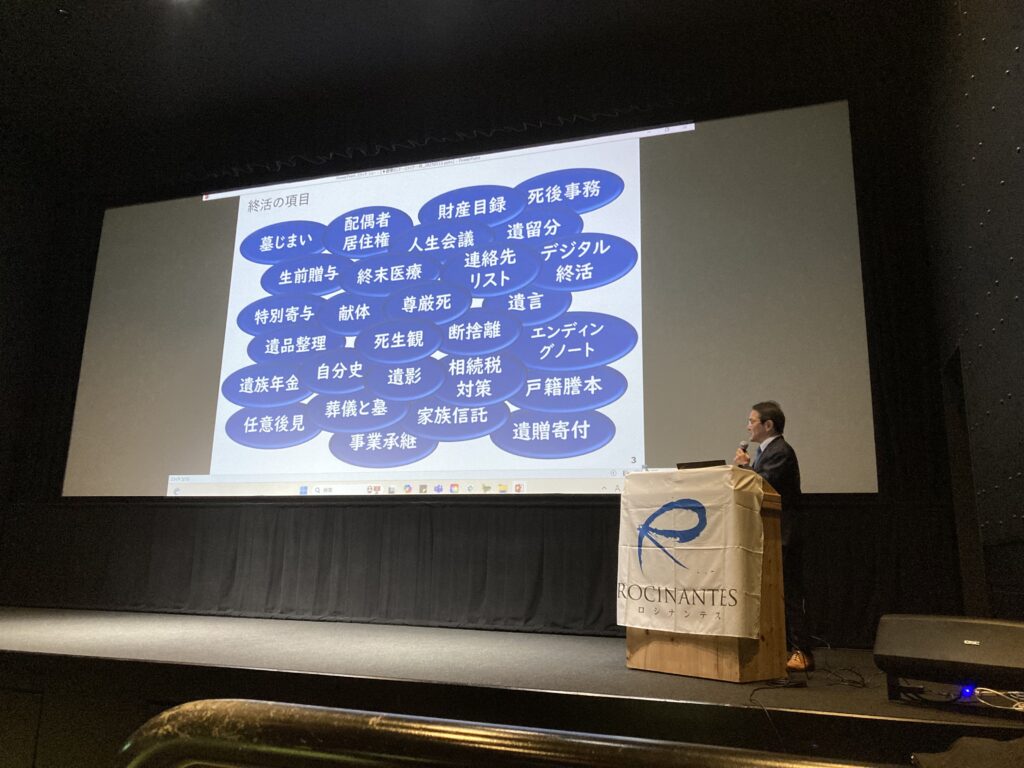

エンディングノートの書き方・活かし方

講師を務めたのは、遺贈寄附推進機構株式会社 代表取締役の齋藤弘道さん。

みずほ信託銀行での業務を通じて「遺贈」と出会い、全国レガシーギフト協会の設立、そして日本初の「遺言代用信託による寄付」をオリックス銀行と共同開発するなど、現場と制度の両面から終活を支えてきた相続・遺言・遺贈寄付の専門家です。

「エンディングノートは、“死”の準備ではなく、“生”を振り返るツール」だと話す齋藤さん。講座の冒頭では、その意義や活かし方についてわかりやすく解説いただきました。

大切なのは“想い”の整理

エンディングノートとは、自分自身に何かあったときに備えて、ご家族が様々な判断や手続を進める際に必要な情報を残すためのノートです。

- 金融機関の口座や生命保険の手続き先

- 財産状況

- 各種IDやパスワード

といった、家族が必要な連絡先や手続きを把握しやすくなる情報を取りまとめるツールとしても有用ですが、それだけでなく

- 葬儀やお墓に関する希望

- 家族、友人へ伝えたいこと

- 医療・介護に関する希望

- 財産の使い道

といった“想い”を、自分の言葉でまとめておくことができるのが特徴だと言います。山のようにやるべきことがある「終活」の中でも人気があり、認知度も高いのですが、認知している人の中で実際に書き残している人は10%前後に留まっているそうです。理由は①ボリュームの多さ、②「大事なこと」だから難しい、③きっかけがない。これらの解決策として齋藤さんは、

①ボリュームの多さ:全部書こうとしない、1行埋めてみることから始める!

②「大事なこと」だから難しい:あと1週間で死ぬとしたら……といった場面設定をして書き始めるとスムーズ

③きっかけがない:今日のような知った日、学んだ日に1行でいいので書き始めましょう!

と、とにかく1歩を踏み出すことが大切だということを伝えてくださいました。

一通り概要を学んだあとは、職員との対話形式で、実際にどういった内容を書けばよいのか、躓きやすいポイント、場面設定の事例などをお伺いしながら、エンディングノートの項目や書き方を具体的に見ていきました。

便利な「終活ファイル」はぜひ作って

特に参加者の皆さまからの反応が良かったのが、齋藤さんが提唱する「終活ファイル」。財産情報や口座情報など、書き出すのが大変なものはどんどんコピーしてファイリングしていくというもので、エンディングノートと並行して作成するのがおすすめだそうです。

実際にどんなものをファイリングしているのか、実物を手にしながら具体例もご紹介いただきました。

- キャッシュカード・クレジットカード

- 財布から全部出す → 並べてコピー → 裏面も

- 保険・年金・不動産関係の書類

- 保険証書、年金手帳、不動産権利証書

- 葬儀関係の書類

- 互助会メンバー会員証、遺影用写真

- 遺言書など

- 公正証書遺言の謄本、自筆証書遺言の保管証

- その他

- ネット銀行や証券の口座番号、定額制サービスのID・PW

実際にこれを作ると、クレジットカードの情報が一覧できる、書類をあちこちから探さずに済むなど、日常生活でも便利な場面が増えるそうです。

「お金の最後の使い道」に想いを込めて

後半では遺贈についての紹介がありました。「遺贈」とは、遺言によって遺産の一部または全てを無償で譲ることを指します。相続との違いは、相続人や特定の個人以外にも遺産を受け継がせることができるという点です。

日本では、高齢化やおひとりさま世帯の増加により、相続人のいない財産が年々増加しています。「国庫に帰属するよりも、社会に役立てたい」と考える方が想いをかたちにする一つの手段として、近年少しずつ関心が高まっているのです。

齋藤さんは「大きな金額でないとできない、と誤解されている方が多いですが、数万円の寄付でも想いは伝わります。遺贈は“お金を通じた自己表現”なんです」と話します。

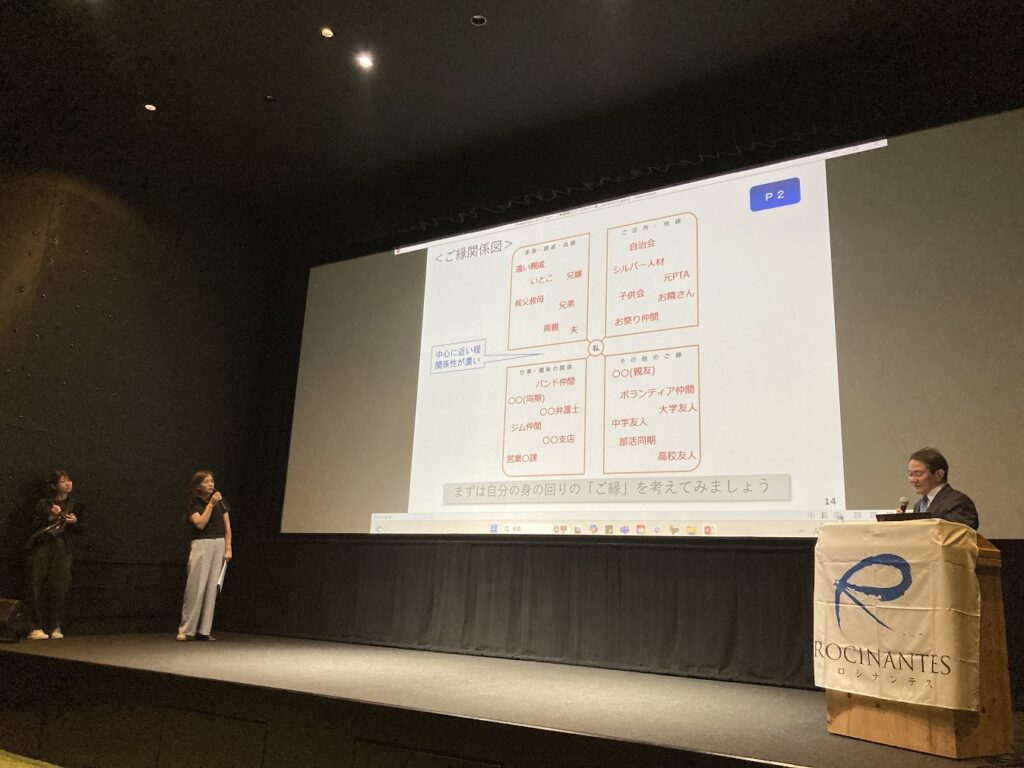

多様な寄付の方法や寄付先の選び方についても、ステップに分けて丁寧に説明してくださいました。

- 寄付する分野を選ぶ:自然環境?子ども?地域?国際協力?

- 寄付する地域や規模を選ぶ:全国規模?出身地?海外?

- 寄付する条件や手段を選ぶ:名前を残したい?複数団体に分配?遺言?相続?

- 寄付する方法を選ぶ:個別団体?中間支援?財団設立?

「いきなり遺言ではなく、まずは小さな寄付から始めてみて、“団体との相性”を確かめるのがコツ」というアドバイスもあり、納得のいくお金の使い方を考える参考になる情報が盛りだくさんでした。

想いを“次の誰か”に託す社会へ向けて

終盤には北九州市の認定NPOである3団体が登壇し、活動内容についてご説明しました。

最後にはロシナンテス理事長の川原より「皆さんの想いを、次の世代に届けていく担い手でありたい」「ともに北九州を盛り上げていきましょう!」とお話し、会場からのあたたかい拍手に包まれながら講座は終了しました。

相続や遺言、遺贈というと“重いテーマ”に感じられがちです。しかしこの日、会場に集った人々が持ち帰ったのは「自分らしく最後まで生ききるための選択肢」だったのではないかと思います。ロシナンテスでは、今後もこうした講座を通じて、一人ひとりの人生の“集大成”を支える情報や出会いを届けていきたいと思います。

最後に、会場提供にご協力いただいた地域に愛される映画館「小倉昭和館」様に、この場を借りて御礼申し上げます。2022年8月10日の火災で旧館が全焼しましたが、2023年12月19日に新館で営業を再開されました。

▼参考情報

- 2025年2月、ロシナンテスの「遺贈パンフレット」が、「遺贈・相続寄付ガイドブック」に生まれ変わりました。ご希望の方にはエンディングノートをお送りしています。

- お申し込みフォーム:https://forms.gle/G41NLsMxtP3Vuicd8

- 遺贈、相続財産のご寄付をお考えの方はこちらをご一読ください。https://www.rocinantes.org/support/donate/bequest/

- 2025年3月には、齋藤先生監修の書籍「遺産で貢献する新しい終活 遺贈寄付ブック」が発売されました。